作者:振泰机械-平 发布时间:2025-07-05 09:37 浏览次数 :0

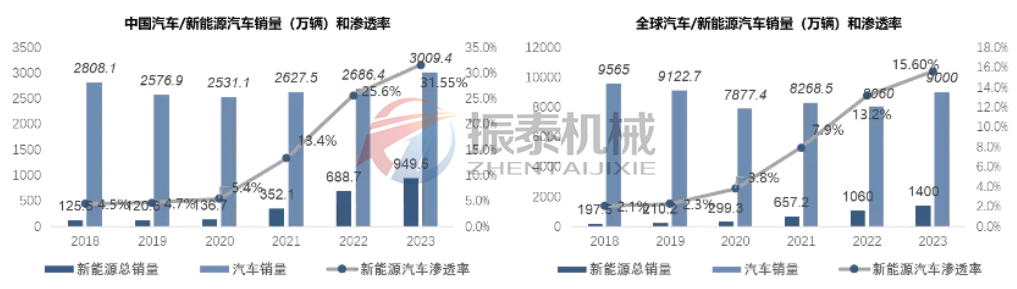

随着全球新能源汽车和消费电子行业的蓬勃发展,锂离子电池作为核心动力源和储能装置,其性能提升已成为产业竞争的焦点。在电池四大关键材料中,负极材料的技术突破尤为关键,而硅碳负极凭借其超高比容量正成为下一代负极材料的明星产品。本文将全面剖析硅碳负极材料的生产工艺技术路线,深入分析其产业化进程与市场前景,探讨产业链各环节的投资机会,并客观评估行业发展面临的挑战与风险。从CVD技术突破到多孔碳材料创新,从消费电子应用到动力电池规模化,硅碳负极正迎来历史性的发展机遇,有望在未来五年实现50倍的市场增长,重塑全球锂电材料产业格局。

硅碳负极材料概述与技术优势

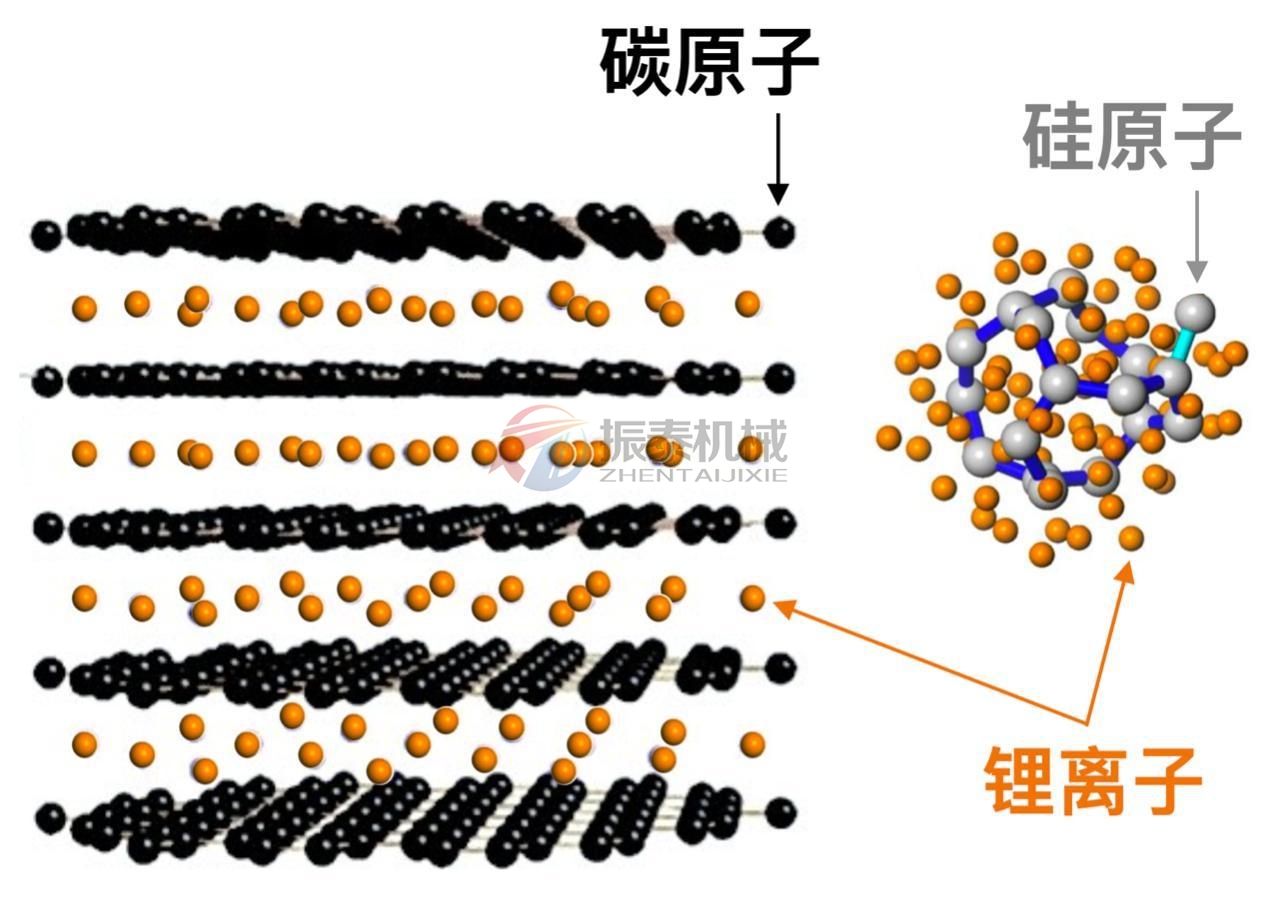

硅碳负极材料是一种将硅材料的高比容量特性与碳材料优异导电性和结构稳定性相结合的复合负极材料,被视为锂离子电池负极的革命性升级产品。传统石墨负极的理论比容量仅为372mAh/g,而硅材料的理论比容量高达4200mAh/g,是石墨的10倍以上。这一特性使硅基负极成为突破当前锂离子电池能量密度瓶颈的关键材料,对延长电动汽车续航里程和消费电子产品使用时间具有重大意义。

硅碳负极的核心优势主要体现在三个方面:首先是高能量密度,能够显著提升电池的单位体积或重量储能能力;其次是优异的快充性能,由于硅从各个方向提供锂离子嵌入和脱出的通道,而石墨只能从层状的端面方向提供通道,因此硅负极在快充场景下表现更优;第三是更高的安全性,硅负极在充电时避免了石墨负极中可能出现的锂枝晶问题,减少了安全隐患。

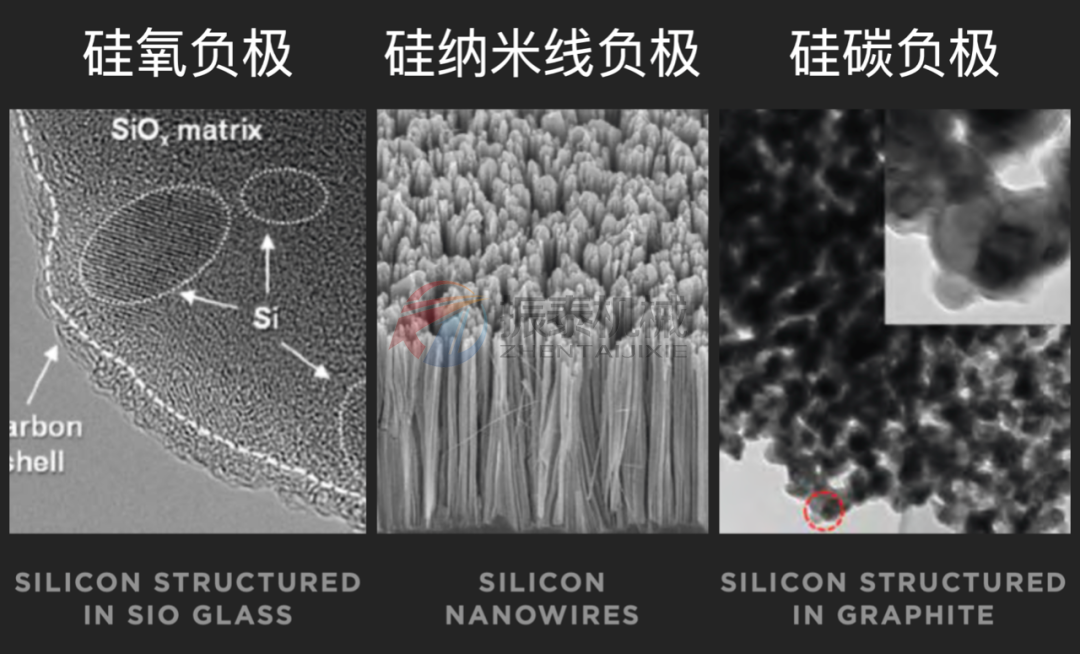

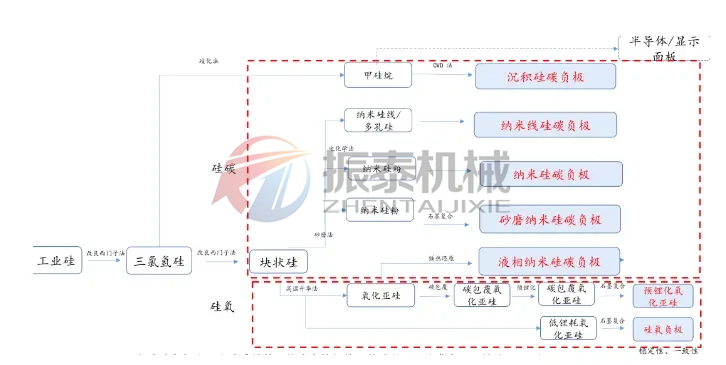

然而,硅材料在实际应用中也面临两大技术难题:一是充放电过程中高达300%的体积膨胀率,容易导致电极结构破坏和循环寿命急剧下降;二是硅本身的导电性较差,影响电池的倍率性能7。为解决这些问题,科研人员开发了硅碳复合材料技术,通过将纳米硅颗粒与碳材料复合,利用碳材料的导电网络和缓冲空间来改善硅负极的性能缺陷。当前市场上的硅基负极主要分为硅碳负极和硅氧负极两大类。硅氧负极(SiOx)通过氧化硅材料部分缓解体积膨胀问题,但首效较低(通常低于80%),需要预锂化处理,这会大幅增加成本。相比之下,硅碳负极通过将硅纳米颗粒与碳材料复合,在保持高容量的同时,循环性能更优,被认为是未来市场的主流方向。

从技术路线看,硅碳负极的生产工艺主要分为机械球磨法和气相沉积法(CVD法)两种。球磨法工艺简单但难以彻底解决膨胀问题,循环性能较差;而CVD法则通过多孔碳骨架储硅,利用碳内部空隙缓冲体积膨胀,具有膨胀率低、循环性能优异、能量密度高等优势,正成为高端应用的首选。2024年以来,CVD法硅碳负极已在荣耀、华为、VIVO、OPPO等高端手机机型上大规模应用,预计2025年渗透率将提升至25%以上,标志着该技术已进入快速商业化阶段。

市场应用现状与前景分析

硅碳负极市场正处于从技术突破到规模化应用的转折点,2025年被视为行业放量的关键元年。从消费电子到动力电池,从电动工具到航空领域,硅碳负极的应用版图正在快速扩张,市场渗透率持续提升,未来五年有望实现爆发式增长。

当前市场应用格局

消费电子领域已成为硅碳负极商业化应用的先行者。2024年以来,硅碳负极在高端智能手机中的渗透率快速提升,华为、vivo、OPPO、荣耀、一加、小米等主流厂商纷纷在旗舰机型中采用硅基负极电池35。与往年相比,一个显著趋势是硅碳负极技术正从高端旗舰机型向中端甚至千元机型下探,标志着该技术已逐步成熟并开始追求规模效应。目前手机电池中硅碳负极的掺杂比例通常在5%-10%之间,能量密度最高可达800Wh/L,使旗舰手机的电池容量从2023年的5000mAh普遍增长到6000mAh,甚至有厂商在仅有8.5毫米厚度的手机里放进了7000mAh的电池。

电动工具和小动力市场是硅碳负极的另一重要应用场景。在高倍率圆柱电池驱动的电动工具中,硅基负极的应用已较为普遍3。此外,随着低空经济的兴起,无人机等航空领域对高能量密度电池的需求日益增长。2024年3月,工信部发布《通用航空装备创新应用实施方案》,推动400Wh/kg级航空锂电池产品投入量产,实现500Wh/kg级航空锂电池产品应用验证,这将进一步拉动硅碳负极在航空领域的应用。

相比之下,动力电池领域的硅碳负极应用仍处于产业化前期,但2025年有望成为放量元年。车用动力电池的验证周期较长,但随着多家车企的新能源高端车型计划在2025年应用含硅负极技术,市场即将迎来转折点。特别值得注意的是,低硅添加的负极材料因其量产难度较低,成本增加有限,在提升能量密度的同时循环寿命损失不明显,更容易被市场接受。目前,特斯拉的4680大圆柱电池、宝马的"新世代"车型(采用46系大圆柱电芯+高镍+硅负极+800V架构)、奔驰电动大G(采用Sila生产的硅基负极电池)以及保时捷(与美国Group14达成硅基负极供货协议)等国际车企均已布局硅碳负极技术。国内方面,智己汽车推出的搭载半固态电池的新车L6也采用了硅基负极。

市场规模与增长预测

硅碳负极市场未来几年将呈现指数级增长态势。东吴证券研报预测,2025年将成为CVD硅碳负极放量元年,全球总出货量有望达0.15万吨,到2030年全球需求预计增长至8万吨,实现5年50倍的惊人增长。按此测算,2030年硅碳负极市场空间将达到约130亿元。

从细分领域看,硅碳负极的渗透率将呈现快速提升趋势。在消费电子领域,随着技术下探至中低端机型,预计2027年渗透率将达到35%,2030年进一步提升至50%3。动力电池领域的渗透速度相对缓慢但增长潜力巨大,预计2027年达到15%,2030年提升至25%3。值得注意的是,硅碳负极早期主要匹配三元电池,但随着成本下降和性能提升,未来也将渗透至磷酸铁锂电池,因此不受三元电池占比天花板的限制。

硅碳负极的添加比例也有望逐步提高。目前三元电池技术上可做到30%的添加比例,而铁锂电池的添加比例在10-15%左右。天风证券预测,到2027年硅负极在锂电池中的总体渗透率将达到17%,添加比例17%,纯硅需求达3.4万吨,若按照30万/吨均价计算,市场空间约102亿元。其中动力电池需求2.7万吨,消费电子0.36万吨,电动工具0.1万吨,航空类0.2万吨。